[ PR ]

海外赴任・転勤(の帯同)が決まった時に個人的に一番大変だったのと、まさかこんなことになるの?と思ったのが日本で開設していた「証券口座」でした。

海外でも日本の証券口座(楽天証券)で「株式投資」「投資信託」をしようと思っていたら、できないことが判明。。。非常にショックを受けました。

日本で高配当株に投資してきたため、保有しているだけで毎年100万円以上の収入がありました。

なんとか株式の売却を避け、配当金を維持するべく、口座を維持できる証券会社の情報を必死にかき集めました。

2024年から新NISA制度が始まり、新たに証券口座をつくられる方も多いかと思います。しかし、仕事で海外赴任や帯同の可能性がある方は、その点も考慮に入れて証券口座を開設されると余計な手間や、後々後悔することを避けることができます。

本記事では、自分の実体験を通じて、おすすめの証券口座をご紹介したいと思います。

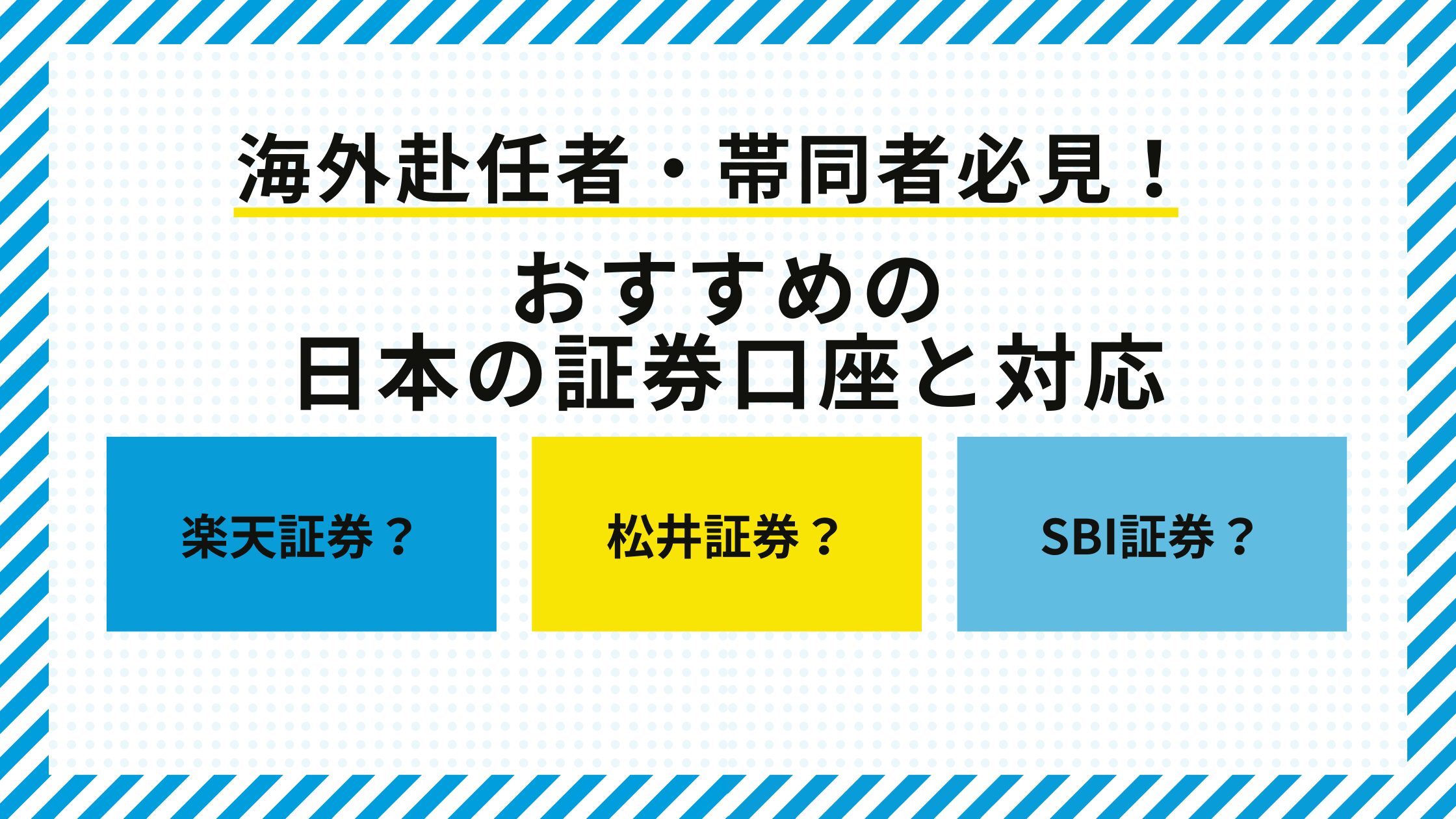

海外赴任・転勤(の帯同)時におすすめの証券口座

駐夫の海外帯同前の証券口座の状況

- 「楽天証券」のNISA口座と特定口座で日本株式と投資信託を運用

- 「野村証券」で日本株式を運用(当時の勤務先のるいとうのため)

駐夫が海外帯同決定後(2022年頃)に直面した課題

- アメリカで日本の証券会社で株式の売買ができない

- 日本の非居住者(海外在住)になると、楽天証券で保有している投資信託をすべて解約(現在は売却不要へ。但し、条件付き)

- 非居住者(海外在住)になると、楽天証券では取引が制限され、緊急時(例:大暴落)の対応が不安(現在は一部で売却可)

- 「常任代理人」の設定が必要(外部に頼むと超高額。但し、実家の家族で対応可能)

- 楽天証券から配当金の源泉徴収について明確な回答が得られず、保有株式の対応に困る(特定口座であれば問題なく源泉徴収されます。

- 源泉徴収税額の還付(※)対応はしない。海外在住者の場合、還付対応の手続きを行うと配当金の住民税で減額が受けられます。但し、最終的には証券会社を通じて書類を提出するため、「楽天証券」では「節税」ができません。(書類には、在住国の居住証明書が必要であり、入手に手間と時間、保有株式の企業数に対して2部必要なため日本への郵送料もかかります。配当金が少ない方は還付対応しない、という選択肢もあります)

1 上場株式等の配当等の場合

源泉徴収税率は、15.315%(支払を受ける者が居住者の場合は他に住民税 5%)です。

(注)1 発行済株式の総数等の 3% 以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、この制度の対象となりません(下記「2 上場株式等以外の配当等の場合」に該当することになります)。引用:国税庁

当時、「楽天証券」では「解約」以外の解決策が見つからず、また「野村証券」も、緊急時の売却は電話対応のみで、手数料も3万円程度かかるという話でした。この時は、国際電話を安くかける方法についてもわからなかったため、他の証券会社を調べることになりました。

海外から日本に無料で電話がかけられる「Rakuten Link」で国際電話は解決できるため、日本の携帯電話番号を残して海外へ行く場合、楽天モバイルがおすすめです!

結論(おすすめの証券口座と対応方法)

「楽天証券」も駐夫が調べていたときと比べて、ウェブサイトに記載されている対応や情報量について改善されているため、NISAで投資信託をしている方・する方は、「楽天証券」「SBI証券」「マネックス証券」でも良いかもしれません。

- 現地で売買したい場合、現地で新たに証券口座をつくる(※1)

- 配当金収入がある場合、日本の証券口座の維持をおすすめ 収入にデメリットなし。帯同者の無収入による不安を軽減。帯同前は少しでも配当金を増やすことにフォーカス(扶養控除などは要注意)

- 日本株式、投資信託の両方を維持したい場合、松井証券、楽天証券、SBI証券、マネックス証券。各社、NISA口座で維持できる。但し、SBI証券、マネックス証券では、自己都合(留学、ボランティア活動)の場合などには、NISA口座の維持は適用不可と明記。

- 株価暴落などへの対応のため、一時的なロック解除も含めて「売却できる(できそうな)」のは松井証券、楽天証券、SBI証券(※2)

- 松井証券は配当金の源泉徴収税額の還付対応はできる(※2)。駐夫は手続きを実施済み

※1:アメリカの場合、ソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)が取得できるビザであれば、現地証券口座は開設可能。駐夫はSSNが取得できないため、Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)を苦労しながら取得し、現地証券口座(Interactive Brokers証券)を開設 ※2:松井証券は電話で確認済み

| 保有可能商品 | その他 | |

| 松井証券 | ・日本株式(一般、NISA口座) ・投資信託(NISA口座) | ・売買不可(但し、緊急時は売却のみ可能。電話でロック解除) ・米国株(NISA、一般口座)、投資信託(一般口座)は保有不可 ・NISA口座は5年間継続可能 ・源泉徴収税額の還付対応はできる |

| 楽天証券 | ・日本株式(一般、NISA口座) ・一部の外国株式 ・投資信託(NISA口座) | ・一部で売却のみ可能(国内株式、投資信託など) ・外国株式は売買不可 ・源泉徴収税額の還付対応などはしない ・NISA口座は出国日から5年後の年末まで継続可能 |

| SBI証券 | ・日本株式(一般、NISA口座) ・一部の外国株式(NISA口座) ・一部の投資信託(一般、NISA口座) | ・売買不可だが、カスタマーセンターにて売却のみ可能 ・NISA口座は書類提出した年から5年まで継続可能 ・NISA口座の維持は、自己都合(留学、ボランティア活動)の場合などには、適用不可 |

| マネックス証券 | ・日本株式(一般、NISA口座) ・一部の外国株式(一般、NISA口座) ・一部の投資信託(NISA口座) | ・売買不可 ・NISA口座は書類提出した年から5年まで継続可能 ・NISA口座の維持は、自己都合(留学、ボランティア活動)の場合などには、適用不可 |

松井証券の「電話でロック解除」の部分ですが、国際電話をかけると結構なお金がかかります。

帯同してみて思ったのは、意外と日本に電話する機会があること。使わなければ月額980円の「楽天モバイル」にして「Rakuten Link」をフル活用しています。

(補足)国民年金の任意加入により、iDeCo(イデコ)で積み立て投資

帯同前は、投資信託の積み立てを毎月20万円近くやっていました。

「るいとう」や「個別株」もやっていたので、毎月の給料の半分以上、ボーナスのほぼ全額を投資していました(笑)。

日本の非居住者となることで、楽天証券で積み立てていた投資信託を解約することになったので、引き続き投資信託ができる方法を探していたところ、個人型確定拠出年金のiDeCo(イデコ)に出会いました。

iDeCoとは

iDeCoのメリット

iDeCoのデメリット

国民年金第3号(扶養される配偶者)がiDeCoを始める場合の注意点

- iDeCoには加入できる条件があるため、国民年金の任意加入が必要(※5)

- 証券会社から申込書の受け取りなどが必要なため、日本にいる間に資料請求をする(※6)

- iDeCoの任意加入者の毎月の掛金の上限は6万8000円。国民年金の任意加入の保険料(月額約1万7000円 ※毎年変動)と付加保険料(月額400円)を差し引いた最大約50,000円を毎月の掛金にすることが可能

※4:会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満) ※5:扶養の場合、国民年金の第3号となり国民年金の保険料を支払う必要がありません。しかし、iDeCoに入るためには、国民年金に任意加入が必要。任意加入する場合、海外移転前に対応が必要。住民票の除票を行う際にあわせて対応するのがおすすめ

※6:海外から電話することを極力避けるため、日本にいる間に事情を説明して、証券会社から加入のための資料を送付してもらう。その際に「国民年金の任意加入者」用の資料が欲しい旨をしっかりお伝えすることをおすすめします。

駐夫は毎月50,000円を掛金として拠出しています。

iDeCoも「松井証券」にしました。